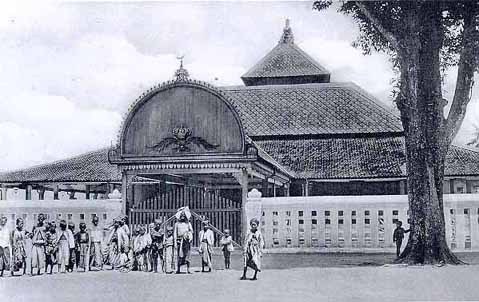

Dominasi Islam ini telah membuat kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha semakin menurun. Beberapa di antaranya dikabarkan mengalihkan kekuasaannya ke pulau Bali. Sebagian yang tinggal menerapkan sinkritesme Islam, artinya memeluk Islam secara formal namun masih tetap menerapkan tradisi-tradisi Hindu, Budha serta animisme dalam ritual dan keseharian mereka. Lahirnya kerajaan Islam Demak kemudian semakin meruntuhkan kerajaan-kerajaan lama di Jawa. Dakwah di kalangan masyarakat pulau Jawa kemudian diperkukuh oleh jaringan Wali Songo yang mendapat perlindungan dari kerajaan Demak.

Pada abad ke-17, Belanda memasuki kawasan nusantara dan mulai menginfiltrasi kawasan-kawasan perdagangan utama. Tak pelak, pedagang muslim lokal bergerak di pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil. Di sisi lain, hal ini mambawa dampak tersendiri bagi penyebaran Islam. Pedagang muslim lokal kemudian memasuki daerah-daerah yang lebih kecil dan terpencil sehingga kemudian membawa Islam dapat lebih masuk ke pedalaman. Hingga abad ke-20, penjajahan Belanda di kawasan nusantara yang juga sekaligus membawa agama baru yaitu Kristen, ditandai dengan perlawanan oleh umat Islam. Islam lantas dijadikan simbol perlawanan melawan kolonialisme Belanda.

Kombinasi pemikiran reformis dan tumbuhnya rasa kedaulatan telah mengarahkan perkembangan Islam sebagai wahana perjuangan politik melawan penjajahan Belanda. Salah satu contoh awal adalah gerakan Padri dari Minangkabau, yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol, yang semula ditujukan untuk pemurnian Islam di Minangkabau kemudian berubah menjadi perjuangan melawan penjajahan Belanda selama Perang Padri (1803-1837).

Meski demikian, R. Michael Feener, seorang sejarahwan spesialis Asia Tenggara dari Oxford University, dalam tulisannya Muslim Legal Thought in Modern Indonesia, interaksi antara muslim nusantara dengan dunia Islam, khususnya Timur Tengah, justru semakin intens. Di Makkah , jumlah peziarah dan pelajar Indonesia tumbuh sangat tinggi. Mereka mudah dikenali karena makanannya, yaitu nasi. Bahkan ada sebutan “rice of Hijaz” yang dinisbahkan kepada pelajar dan peziarah Indonesia ini.

Pada saat bersamaan, sejumlah pemikiran dan gerakan keagamaan di dunia Islam juga telah mengilhami arus Islam di Indonesia. Secara khusus, pemikiran modernisme Islam oleh trio Jamaluddin al-Afghani dengan Pan-Islamisme-nya, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha untuk kembali ke kitab suci agama yang asli, telah memengaruhi gerakan keagamaan di Indonesia.

Gerakan modernis di Indonesia mengkritik sifat sinkretis Islam di Indonesia dan menganjurkan reformisme Islam dan penghapusan unsur-unsur yang tidak Islami dalam tradisi. Gerakan ini juga bercita-cita untuk memasukkan modernitas ke dalam pendidikan Islam. Sejarahwan M.C. Ricklefs dalam karyanya A History of Modern Indonesia 1200-2004, menulis, dari kegiatan para reformis dan reaksi lawan-lawannya, struktur masyarakat Indonesia lebih ditandai atas dasar aliran komunal daripada kelas sosial.

Gerakan reformis misalnya terjadi di kawasan Minangkabau, Sumatera Barat, di mana para ulama memainkan peran penting dalam gerakan reformasi awal. Fred R. Von der Mehden dalam Two Worlds of Islam: Interaction Between Southeast Asia and the Middle East (1993), menyebutkan, ulama Minangkabau yang terkenal dan berpengaruh di Mekkah, Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi (1860–1916) telah memberikan kontribusi besar terhadap pelatihan reformis dan secara langsung bertanggung jawab mendidik banyak tokoh Muslim penting selama masa ini. Pada tahun 1906, Tahir bin Jalaluddin, seorang murid al-Minangkabawi, misalnya, telah menerbitkan al-Iman, surat kabar berbahasa Melayu di Singapura. Lima tahun kemudian terbit surat kabar al-Munir di Padang. Pada awal abad ke-20, sekolah modernis Muslim muncul di Sumatera Barat, seperti Adabiah (1909) dan Diniyah Putri (1911).

Gerakan tersebut juga telah mencapai basis pendukungnya di Jawa. Di Yogyakarta, Ahmad Dahlan, yang bertemu Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi di Makkah, mendirikan Muhammadiyah pada 1912. Ahmad Dahlan dan Ahmad Khatib hanya berbeda umur 8 tahun, Ahmad Khatib lahir 1860, sementara Dahlan 1868. Pendirian Muhammadiyah dengan bentuk organisasi modern ini, telah memelopori bentuk perkumpulan muslim saat itu. Muhammadiyah dengan cepat memperluas pengaruhnya hingga ke seluruh nusantara. Abdul Karim Amrullah (1879–1945), ayah Buya Hamka, yang berguru dengan al-Minangkabawi di Makkah, mendirikan cabang Muhammadiyah di Sumatera Barat pada 1925. Sepuluh tahun sebelumnya, 1915, Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul telah mendirikan Sumatera Thawalib.

Menyusul setelah Muhammadiyah, berdiri organisasi modernis lainnya termasuk Al-Irsyad Al-Islamiyah (1914) dan Persis (1923). Segera setelah itu, Nahdlatul Ulama (NU) yang bercorak Islam tradisional didirikan pada 1926 oleh Hasyim Asy’ari (1875–1947), juga seorang murid al-Minangkabawi. M.C. Ricklefs menyebut berdirinya NU merupakan reaksi atas meningkatnya gelombang reformis. Setelah itu, muncul juga Perti (1930) dan Nahdlatul Wathan (1953) di Lombok. Patut dicatat pula, pada awal abad ke-20, Sarekat Dagang Islam (1906) dikembangkan sebagai organisasi nasionalis massal pertama melawan kolonialisme dalam Serikat Islam (SI).

Dalam prosesnya, Islam memberi rasa identitas yang berkontribusi pada kulminasi nasionalisme Indonesia. Dalam situasi ini, kaum nasionalis Indonesia awal sangat ingin mencerminkan diri mereka sebagai bagian dari ummat (komunitas Islam di seluruh dunia) dan memiliki kepentingan dalam isu-isu Islam. Untuk alasan ini, kolonial Belanda melihat Islam sebagai ancaman potensial dan memperlakukan para peziarah dan siswa yang kembali dari Timur Tengah dengan kecurigaan tertentu.

Kecurigaan yang sama ditujukan pada Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada 1912. (*)

Sumber: indhie.com